Para los que ya leyeron estos cuentos... ya vendrán más!

Un fin de vida

Una dama caprichosa y puntual

Relato que nada en un vacío

Tan solo un extraño suceso

Única ocasión para contemplarla

Maquinar

Cuentos de Fuentes

En este blog se publican los relatos y textos de Levin Fuentes. Cuentos de vida barranquillera, de vida socio-litaria y cultural; de recompensas como flujo de gota, y esperanzas a veces perdidas.

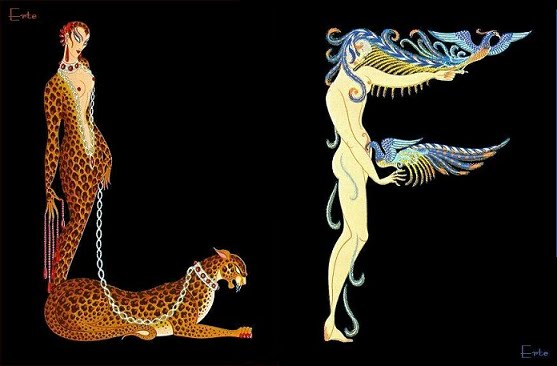

FL - Erté

sábado, 29 de marzo de 2014

martes, 21 de diciembre de 2010

MAQUINAR

Cuarenta y cuatro con cuarenta. Allí fue donde me bajé del colectivo, cerca al lugar de los que ganan la vida tramitando los papeles burocráticos de otros.

Me acerqué al primer hombre que vi. Intercambiaba algunas palabras con quien parecía ser su amigo y no un cliente. Le interrumpí mientras tocaba su escritorio como si llegase a la puerta de alguna casa:

-¿Sabe quién vende alguna de estas?- le pregunté, mientras tanteaba con mis dedos su superficie.

El hombre frunció el ceño y respondió negativamente, al tiempo que la persona que estaba a su lado bromeó diciendo que vendiera la suya, que él no servía pa’ eso, lanzando una larga carcajada.

Perdí interés en los hombres y escruté los alrededores para descubrir a quien finalmente me proporcionaría una, o por lo menos, una buena información. Con él ya había cruzado alguna vez ciertas palabras remitidas a sus servicios laborales. Acercándome le pregunté:

-¿Qué tal señor, se acuerda de mí?

Me miró interrogador y proseguí:

-Recuerde que ya una vez conversamos mientras usted diligenciaba unos papeles de la Cámara de Comercio del negocio de mi padre.

Aquí mostrando un esfuerzo por recordar, masculló:

-¡Ah! Sí claro. Tu eres el hijo de… este señor… Alfonso Cuentas y tu abuelo que vivió en El Campin. ¡Aja!, ¿qué necesitas?

Ya fue fácil seguirle la palabra:

-Sí, el mismo –le dije mientras tocaba sutilmente su máquina–. Necesito comprar una de estas –le di unos golpecitos y sin preconcebirlo, pienso ahora, daba la impresión de que la adquisición fuera el baluarte de mi futuro–.

El typewriter sopesó por unos segundos con la mano en su mentón mirando de arriba a abajo, y luego de esta pausa soltó finalmente:

-¿Para qué la quieres? ¿Para llenar facturas? ¿Para trabajarla, verdad? Ehhh… creo que aquí bajando por San Andresito venden unas.

Sin pensar mucho le dije:

-Trabajo. Simplemente la quiero para escribir.

El hombre sin terminar de comprenderme me informó sobre una que usaba poco, sólo cuando estaba en su casa, y podía vendérmela a buen precio. Aquí, comenzó a divagar en el cómo la adquirió muchos años atrás, comenzando por falsas atribuciones, pasando por juegos tramposos y terminando en robos inéditos. Lo escuché atento para tomar quizás su historia como un posible cuento corto, pero lo detuve adrede cuando ya no hablaba de la máquina mostrando mi interés por comprársela:

-¿De cuánto estaríamos hablando?

-Ya te dije tengo dos, la grande no te serviría, es muy pesada, la otra sí, que es pequeña y la podrás llevar a todas partes.

-Bueno, ¿cuánto valdría?- repetí serenamente aunque nunca me hubo dicho que tenía dos.

-¡Cuarenta mil pesos!- aseguró determinante.

-¡Vaya! Es más de lo que pensaba -le blofeé para empezar con el negocio, pero su reacción fue la de retomar la historia de la adquisición de dicho objeto.

Le di las gracias pareciendo abatido y me despedí para dirigirme a San Andresito. A punto de irme, el señor me detuvo para decirme que le pasara algo donde pudiese escribir su número de teléfono y dirección, y me acercase a su vivienda y viese el tan buen estado en el que se encontraba su máquina.

-Listo. Supongo estará usted en su casa a las 6 de la tarde ¿cierto?

-Sí, está bien.

San Andresito es un centro de comercio, famoso por el tráfico de contrabando legal (usted colombiano me entiende). Dudaba de si pudiese encontrar allí los ya considerados cachivaches, remplazados por las modernas computadoras. Las primeras palabras que solté al acercarme al lugar fueron para preguntar por la entrada ya que, casualmente, lo estaban remodelando. Acerté a preguntarle a uno de los que trabajan allí -eso creo-, llevándome de inmediato a una de las acostumbradas tiendecillas donde sólo caben los productos y el vendedor. Eran tres los que se encontraban acurrucados en ese espacio, interesados al oír que preguntaba por el ya pasado de moda aparato. En unos instantes me trajeron la tan mencionada. La abrí y me di cuenta de que servía muy bien. Era una Olympia, y sus teclas dejaban presionar suavemente los caracteres sobre una factura de venta puesta de revés para realizar la prueba.

Los hombres me miraban buscando una señal de flaqueza y viendo que las conocía bien se escuchó decir al del medio:

-Ciento veinte mil pesos.

Brusca y maliciosamente me reí en sus narices para dar inicio desde aquel instante al negocio, que según iba yo tan mal en el precio, decidí mejor no regatearle nada y marcharme de inmediato.

Poco después, mientras caminaba por los laberinticos pasillos del incómodo centro comercial, un extraño se cruzó en mi camino y me preguntó qué era lo que estaba buscando. Al escucharme soltó un aaa, que me confirmó que tal vez presenció desde lo lejano el anterior y frustrado negocio. A la izquierda y luego bajando, me encaminó hacia otro de los locales donde una señora vestida a lo cristiano evangélico, faldón de jean largo y blusa anticuada, me indagó sobre lo que buscaba. Escuchó y me ofreció asiento. Y luego de sólo un minuto y segundos se me ofreció, en el mismo regazo, la misma máquina que me intentaron vender en la anterior tienda. Les hice saber lo ocurrido y sin pender los ánimos, la cristiana me dijo:

-¿Cuánto le pidieron allá?

-Ochenta mil pesos- mentí al descubrir su intención de ofrecerme menos.

-Aquí se le dejamos en setenta mil- aseguró en tono triunfante.

Di la negativa y las gracias, decidido a caminar la Calle 30, donde se encuentran unas tiendas de empeños. Era la última opción. Aquellas se distinguían de las demás –que había en un buen número en la ciudad– en que su mercancía no era muy reciente. Sin embargo, las únicas dos que hallé funcionaban con energía eléctrica. Y ¿qué sentido tenía comprar una de esas, si precisamente iba en búsqueda de un procesador de textos que no dependiera de los usos modernos? Por esta buena razón las rechacé.

Así pues, me quedó sólo la opción de la maquina del viejo, por los cuarenta mil pesos que pidió. Golpe duro a mi economía de estudiante y novicio trabajador.

Eran las cuatro de la tarde y tenía tiempo para llegar a casa de mi padre y comentarle la situación. Escuché su opinión al respecto y acordamos que lo adecuado era entonces ir con el viejo. Agregando él que no olvidara regatear su precio final. Aprobé sabiendo que no había heredado su don para toda clase de negocios: comerciaba por vocación y vendía por profesión.

A las cinco decidí llamar al teléfono que estaba escrito en mi libreta. La que miré curioso debido que hasta el momento no había sabido el nombre de aquel señor.

-Sí, aló. Señor Edilberto Pertuz. Qué tal, habla Juan -dije y se me respondió con una ola de palabras- Ok. Nos vemos.

No fue difícil hallar su residencia. Era uno de los barrios a los que solía ir de niño para visitar a mis abuelos. Pregunté a un extraño el camino para dar con… –acerqué mi libreta y miré atentamente– la calle 18B. Se me indicó que bajara aún más, y en la parte superior de una casa acurrucada en medio de una cuadra se vio el 57A-78. Indagué por el señor Pertuz. Y mientras una señora me despedía cordialmente por no encontrase el señor de la casa, retomé mis pasos para ver que don Edilberto venía principiando la cuadra, sonriente y con unas bolsas a punto de explotar, que mostraban venía del supermercado.

-Ya viene el señor- dije a la señora.

-Ah sí- se apresuró a comprobar mientras lanzaba una carcajada que estremeció no sólo mis oídos sino también sus enmarañados cabellos.

Me hicieron pasar a la pequeña sala y don Edilberto se dirigió de inmediato a un cuarto en busca de la máquina. Vino cubierta con una bolsa plástica naranja. Me la mostró y fingí no sorprenderme, era una Remington, con un detalle en las cintas de tela, nada grave, ya debía empezar a negociar.

-Bueno, señor Pertuz- comencé, mientras su esposa se sentaba al frente de mi asiento y uno de sus hijos hurgaba en una moderna computadora portátil o lap-top como a los jóvenes nos gustaba llamarlas- he venido por supuesto interesado en llevármela. Sin embargo, el dinero con el que cuento no es lo que usted pide.

Al escucharme arrugó la cara como lo hacen los simios y dijo:

-¡Uy hombre no me diga eso!

Continué:

-Tengo una buena opción con otra máquina, pero como soy hombre precavido, no la tomé hasta antes observar esta, y así tener ambas opciones. Si no la llevo a un precio menor con usted, me dirigiré mañana al centro y compraré aquella.

Antes de que lanzaran la inevitable pregunta a aquel comentario me adelanté a decir:

-Aquella no la tomé de inmediato por ser demasiado antigua y con algún defecto en las teclas de cambio de mayúsculas. Y a decir verdad, ésta la veo un poco más moderna… bueno ya saben ustedes a que me refiero con moderna.

El señor Pertuz volvió a su único argumento de la adquisición de la máquina para no desistir en su precio, además ayudado esta vez de su esposa. Ambos quisieron convencerme de que ese era el precio adecuado. Aquí acudí al as bajo mi manga: mirarlos directamente a los ojos y decirle con ellos húmedos que lo “que más deseaba era tener una máquina”… “en menos de treinta mil”. Al mirarme –yo patéticamente y él sonriente– finalmente accedió a rebajar “sólo unos diez mil pesitos”, como él mismo afirmó.

La computadora de mi contemporáneo y la máquina de escribir junto a mí, crearon un contraste que me agradó mucho y que la señora me dio oportunidad de comentar mientras me miraba inquisidora.

-Miren señores, este aparato deseo adquirirlo para establecer un ejercicio de escritura. La computadoras modernas te facilitan todo hasta tal punto, que terminas escribiendo lo que ellas te sugieren escribir y no lo que tú individualmente puedes hacer. Es a ese facilismo al que le huyo. Con esta máquina tendría la oportunidad de equivocarme y no ser corregido. Estos errores serían más resentidos por mí, y así tendría una próxima oportunidad para no errar. Además, me opongo a que perdamos el uso del tan buen papel.

Sus miradas a lo que dije me indicaron algo así como una mezcla entre un aire de respeto y cierta incomprensión frívola. No dejándome perturbar sentencié:

-Tome estos, y los diez que usted me dé a cambio serán para pagar papel, cintas y bus.

Hecho el intercambio, la acomodé bajo mis brazos y salí a la terraza para despedirme del señor Edilberto, quien mientras estrechábamos manos, afirmaba con su cabeza y admitía con tono de buen perdedor:

-Mis respetos a Cuentas, en verdad tienes talento. Buena máquina hiciste.

jueves, 25 de noviembre de 2010

TAN SOLO UN EXTRAÑO SUCESO

“Eran las nueve de la noche en la ciudad que llaman la Arenosa, y Roxana nunca despertó…”. Estas palabras las elevaba hasta lo más profundo de su memoria en el instante en que acostumbraba dirigirse hacia su hogar. A Héctor Díaz esta frase no debía olvidársele. La escucho a un par de transeúntes que subían por la acera: un niño asido de la mano de una señora, probablemente madre del chiquillo que le preguntaba –Mamá ¿Cuál es la ciudad “la Arenosa”?–, y la señora, absorta en una llamada telefónica que la ubicaba en cualquier parte de la tierra menos en este continente, le respondió, –Roxana ¡despierta! Son las nueve de la noche–.

Esto lo escuchó en el momento en que recogía sus útiles de estudio y mientras miraba a través de una pequeña ventana, ubicada a su derecha. El niño al no ver relación alguna en la respuesta con su pregunta, quedó boquiabierto con una leve inclinación de su cabeza, especie de letargo que no sobrepasó algunas milésimas de segundo al ver que un pequeño carro de helados circulaba por la Carrera Cuarenta y Tres.

Eran las nueve de la noche en el maltrecho y ebrio camino de la Calle Cincuenta y Una, que cruza la anterior. Héctor a diario recorría unas cuatro cuadras desde su colegio hasta esa interjección que es también llamada Calle Murillo, para tomar su acostumbrado colectivo. Sin embargo, le parecía que cada noche experimentaba nuevos sucesos con los mismos personajes nocturnos y vagabundos, los más interesantes e ignorados eventos en la muchedumbre transeúnte.

Era especial para Héctor atizar los sentidos respecto a lo que pasaba en derredor, ya que, como se lo había propuesto él mismo, debía recoger el mayor número de ideas posibles para comenzar ciertos escritos. Miraba a su izquierda y veía el desordenado transitar de los automotores con sus conductores jactos de recorrer kilómetros de cemento: subían y bajaban; doblaban, bajaban y subían; y detenían, obligados por el tricolor electromecánico. A algún conductor se le acercaba uno de aquellos jóvenes o viejos amantes o repugnantes en exceso de la vida callejera, para limpiar su parabrisas por unos pocos pesos. Miraba Hector a su izquierda y veía un “parche”; los miraba y caía en cuenta de que eran los mismos que limpiaban parabrisas y que gastaban su dinero en alucinógenos –¡Vaya!– se decía Héctor a sí mismo –otra buena idea para mis textos. Finalizado su circunloquio, sintió como si alguna presencia fuese a acercársele rápidamente desde atrás, y volteó azorado por aquella sensación. Nada, solo veía unas pocas personas, regadas al azar y cada una en su propia vida.

En realidad Héctor nunca había hecho un escrito serio. Limitaba su escritura a satisfacer las exigencias de sus profesores en el colegio. Era el caso de aquellos momentos en que Héctor debía elaborar un escrito investigativo encargado por su profesor de Aerodinámica, que consistía en explicar una serie de fenómenos ocurridos durante los problemas que sobrellevan los vuelos de aviones a propulsión. No obstante, a Héctor estos escritos no le satisfacían. Leía la teoría en dos lenguas que le gustaban mucho, el alemán y el ruso, pero a pesar de eso, a la hora de escribir algo, inclusive en español, llegaba a ejecutarlos con tal desaliento, que al recibir sus notas evaluativas no las miraba, sabiendo de antemano que lo hecho no era bueno. Estas calificaciones nunca sobrepasaban los cuatro puntos. Al considerar esto, casi siempre tomaba alguna novela o compendio de cuentos de los que le gustaba engullirse y se olvidaba de darle el tiempo justo a sus tareas. Además, juzgaba como mediocre a su profesor.

A pesar de esto tenía una convicción tal de lo que debía hacer, que había recogido unas mil ideas para redactar por escrito. Muchas arrojadas como ropa sucia al canasto de la memoria. Aunque había olvidado un sinnúmero de ellas, le quedaban bastantes para empezar un escrito literario sencillo y de buena calidad. Sobre esto el mismo afirmaba –Empezaré mi vida como escritor creando novelas–.

Al andar por el viandante en busca del colectivo que lo llevaría a casa, abstraído en sus tantos pensamientos bajo observación, Hector vio a una niña asida de la mano de un señor, que probablemente podría ser su padre, y recordó el acontecimiento de hacía unos pocos minutos mientras se disponía partir del salón de clases. Dentro de esas muchas ideas se encontraba esa bella locución callejera, esa otra idea que había surgido de dos frases inconexas, “Eran las nueve de la noche en la ciudad que llaman la Arenosa, y Roxana nunca despertó…”. Al tomarla en consideración una vez más, pausó por segundos su corto recorrido, y reflexionó diciéndose a sí mismo –¡Vaya idea!, empezar un escrito con aquel enunciado, puede que no sea buena realmente–.

Al contrario de sus grandes indecisiones para la escritura literaria, Héctor había realizado un buen y corto recorrido por las lecturas más interesantes, como el mismo afirmaba “Libros que se deben leer”. En un contado número de lecturas, había leído con mucho gusto y fascinación a Homero, tenía grandes apreciaciones acerca de este autor, sin perderlas debido a que el destino, la fortuna, la mala y la buena suerte lo hubiera tropezado con Jonathan Swift, que le informó, con su dura y satírica lengua que las obras de Homero no eran gran cosa como muchos pensaban. A pesar de que no estaba seguro de si era o no una convicción herrada del escritor, el solo de hecho de poseer la capacidad intelectual de poner en tela de juicio una obra de tal magnitud, de las que hablan de las hazañas de Aquiles y Ulises, se embelesaba en contemplar desde lo lejano las mentes de aquellos hombres, y sin evitarlo, cada vez se decía así mismo –Grandes fueron, y yo, yo tan pequeño–.

Allí estaba en la esquina de la Calle Murillo tomando el transporte público que lo llevaría a casa. Entró, pagó el valor del pasaje, y aun meditabundo miró por una de las ventanas. Apareció frente a sus ojos una preciosa figura, que alzaba su lánguido brazo a la altura de sus hombros en seña para detener el mismo colectivo en que marchaba. Mientras ella subía, pudo percibir que antes de entrar al colectivo, esta mujer lo había mirado, además directamente a los ojos. Subió y se sentó a su lado. El pobre Hector sufrió un ataque de repentina taquicardia, era muy tímido con las mujeres, además no sabía si su turbado ánimo era por la prodigiosa belleza de la mujer o por lo extraño del suceso. No pudo pronunciar palabra alguna mientras la mujer le decía –¡Hola! ¡¿Qué tal?! (Saludo que mezcló con una cándida sonrisa) Te he estado observando, soy la nueva estudiante que ingresó a tu misma clase el día de hoy. Me han llamado la atención tus pensamientos, esos que has estado murmurando, te escuché y solo entonces tomé la determinación de seguirte y de hablarte. Toma léelos, ya tendremos tiempo para conversar, pero no ahora, solo cuando estés listo. Se levantó, pidió parada y se marchó.

Golpe frío de asombro, miedo y misterio. Sí, era cierto que fácilmente se envolvía en pensamientos, pero esta vez pareció que caviló en voz alta sin darse cuenta de ello. Miró alrededor para percibir si alguno había visto aquello, pero se encontró con miradas que se extrañaban de su turbado ánimo.

Respiró profundo y asomó su mirada hacia su regazo, unos libros: el primero en pasta dura con un color almagre texturizado y con letras doradas, ya casi desaparecidas en el centro de la caratula, en la que leyó “Briefe an einen jungen Dichter” de Rainer María Rilke. Sacó debajo de éste un segundo libro, también con las primeras letras un poco desvanecidas, no obstante más reciente en su edición (por lo que parecía desde sus afueras) y leyó “Apuntes sobre el arte de escribir cuentos” de Juan Bosch. El más antiguo de todos mostraba “Alf layla wa-layla”, y otro más que decía “Lebensabriß”, éste lo abrió llamado por la curiosidad de no encontrar el nombre de su autor (ya borrado del todo), y encontró no sólo el nombre de Thomas Mann, también un papel tamaño media carta con un mensaje: “Aquí encontraras a manuscrito un texto de Horacio Quiroga, llamado “Decálogo del perfecto cuentista”. Lee todo esto sin preguntarte más. Por último, déjame decirte, que creo es una muy buena idea comenzar con aquella sentencia “Eran las nueve de la noche en la ciudad que llaman la Arenosa, y Roxana nunca despertó…”.

Su sorpresa no era para menos. ¿Cómo una mujer que nunca había visto en su vida, una mujer que acababa de conocer, solo en palabras (además, lo había dicho ella misma, era nueva en su clase) podía haber hecho algo tan extraño como aquello? ¿Cómo pudo escribir ese texto en aquel diminuto papel en tan poco tiempo, luego que escuchó su idea? Era inconcebible, estaba muy perturbado. Quiso ordenar sus pensamientos y movió su cabeza fuertemente a los lados, cerró los ojos, se recostó y habló para sus adentros, esta vez con la precaución de que solo se escuchara a sí mismo: –Bueno, esta extraña mujer desea ayudarme en lo que evidencié mientras caminaba, cree que estos escritos pueden ayudarme. Sé que cuatro libros y un manuscrito no me ayudaran a empezar mi vida en serio como novelista–.

Contrario a lo que pensó Héctor en aquellos instantes de desconcierto, solo necesitaba un leve y acertado empujoncito. Los libros se lo dieron. Le tomo dos semanas leerlos y empezar la relectura del primero. Ese empujón fue tan atinado que empezó de inmediato. Y la bondadosa “sentencia” como la había llamado ella, tal vez porque se impondría a su vida: “Eran las nueve de la noche en la ciudad que llaman la Arenosa, y Roxana nunca despertó…”.

miércoles, 20 de octubre de 2010

UNA DAMA CAPRICHOSA Y PUNTUAL

Al despertar, en lo que primero que pensé fue en el sueño que segundos antes inacabado, se me representó. Una noche, había concebido la idea de escribir uno de mis sueños, con la noble intención de ganar costumbre y refuerzo en mi memoria, y así, ganada esta habilidad, me permitiría mirar esos agudos y simples reflejos en el espejo de mi inconsciencia. Nada recordé en aquel momento. Solo vagas imágenes de no sé dónde ni quiénes; tan oscuro como el negro porvenir en el blanco papel, como recuerdo ahora haber oído a Unamuno.

Con ganas de comer y fumar un poco, preparé un rápido de panes y leche, arrojándome después a las callejuelas del barrio, para buscar el cigarrillo. Al salir, encontré la cuadra alborotada, vecinos y otros pobladores dirigían sus pasos y miradas a la calle principal, al boulevard como se acostumbra llamarlo. Me encamine con ellos y sospeché: o un nuevo asesinato o un accidente de tránsito.

Ya en la esquina, ubicada al noroccidente de mi residencia, vi una multitud de curiosos que formaban un circulo en derredor del pobre desgraciado que vendría mañana por la mañana, a hacer parte de los periódicos mortuorios, esos que han coadyuvado a distribuir las fotografías cadavéricas de la mortandad diaria del sur de la ciudad. Parecían una multitud de hormigas que extrañamente no deseaban tocar su presa. Caminaban los unos y trotaba el resto; los pocos en carros, y muchos en motocicletas (que por cierto proliferan aquí).

En la esquina vi a uno de mis primos, y curioso por ciertos detalles, me acerque hacía el que hacía las veces de heraldo, pero no a grandes voces, solo se limitaba a brindar información a quienes preguntasen. Saludé sin mencionar palabra alguna sobre el suceso, esperando lo que vendría a ser obvio: que otro más hiciera la pregunta. Milésimas de segundo después de mi llegada y alguien preguntó en tono de afirmación:

-Qué un muerto-.

Mi primo le respondió:

-Ahí, no lo ves tirado al lado de la torre. Se le ven los pies- lo decía y estiraba sus labios de trompa para indicar el lugar del hecho; al mismo tiempo, confirmaba a un cuarto que llegó solo un segundo antes.

Aquí intervine con presumida duda:

-¿En qué parte le dieron?-. Mi primo con orgullo y cierto aire despectivo, como dándome a entender lo ignorante que era, me respondió:

-Joda marica. Le entró una por aquí- y señalaba con su dedo índice el lugar anterior de la mandíbula derecha -y le salió por acá- deslizaba sutilmente su dedo, dibujando y desdibujando una línea recta que atravesaba hasta el ojo izquierdo. Ya su mano allí, cerró y abrió sus dedos, simulando la explosión del ojo. Mostraba un placer inusitado por ser uno de los primeros en atestiguarlo.

Mi interés por el suceso me supo a comidilla habitual, así que me arrojé camino a la guaca, por el cigarro. Pasé por un lado del circulo de apenas despiertas personas, viendo en muchos que no tuvieron tiempo ni de ducharse ni de cambiarse adecuadamente. Oía entre sus murmullos las opiniones del caso: “se lo tenía merecido”, “algo tienes que hacer para que te la montaran”, “¡No joda! Mira el chorro de sangre”. Los muchos pensaban que el cadáver era el único culpable de lo sucedido, ya que si eras abaleado por sicarios, los portadores de infalibles saetas de plomo y pólvora, se juzgaba que algo “malo” habías hecho. Por un momento quise observar desde la distancia, pero el montón apenas dejaba penetrar hasta lugar observable. Me rehuí y avance desapercibido hacia mi destino, pensando en el espectáculo de circo que representaba todo aquello para ellos. Además ¿no acaso los periódicos me mostrarían imágenes puntuales del suceso? No importaba cuanto los periodistas modificaran la verdad, podía ir más allá si quería, acudiendo a las primicias de los testigos, seguro conocedores de la víctima.

Los de la prensa llegaban casi al tiempo de los policías. No obstante, después de las ambulancias, aparatejos que volaban dando grandes pasos en su vaivén de kilómetros por toda la ciudad. Los policías secundaban a los periodistas controlando la muchedumbre en círculo fijo, limitados por la cadenilla plástica de colores negro y amarillo en franjas perpendiculares, que sirven de base al conocido mensaje de peligro, en letras rojas, amarrada entre las columnas de metal de la torre y los postes de energía eléctrica. Controlada la muchedumbre por parte de los policías, quedaba entonces el cadáver listo para modelar frente a las lentes sedientas de los cuerpos mutilados, capturando el aspecto más bajo y tétrico de cada ángulo.

Hecho el examen externo por los médicos forenses (o saqueado, que eso oí a unos) el cadáver era llevado a la morgue en espera de lo que Medicina Legal determinase.

Las fotografías y una mala investigación irían a los diarios de E. o L., que eran los de menos prestigio amarillista. También a Q. y A. tan amarillos como su fiebre por los muertos y la entretención del vulgo.

Finalizado el mandando y embolsillados los cigarros, devolví con presto paso mi camino, una vez más hacia mi primo el informante, quien atendía a otro, un conductor de bus que adelantaba a paso lento su mamotreto con motor. Desde su silla preguntó con tono de afirmación:

-Qué un chulo-.

El informante devolvió:

-¡Joda! Le pegaron tres pepazos- les afirmaba a todos con el mismo ímpetu que a los demás.

Su voz se dejo escuchar de uno de los tres pasajeros, quien por ir del lado derecho y cerca del conductor oyó lo que mi primo informaba, así éste indagó:

-¿Lo mataron hey?-.

Pensé aquí que mi primo le respondería con ese aire de presumido conocimiento con que había respondido a mi pregunta. Pero por el contrario, y una vez más, con gran entusiasmo le contestó:

-Sííí marica, ahí está, por la torre-. Apenas mi primo se daba cuenta de mi presencia. Toqué su hombro para volver a saludarlo, y le sonreí con fraternal mirada.

lunes, 30 de agosto de 2010

UN FIN DE VIDA

Muerte en Barranquilla

Un jolgorio de proyecciones mayúsculas se desbordaba por las calles más concurridas de la ciudad. Finalizaba el año y ya estas fiestas se mostraban incipientes con otras que atraían un carnaval mucho más licencioso. Sin embargo, en aquella tranquila calle en la que Juan de la Sierra caminaba, un espacio que se mostraba para satisfacer un espíritu, que lo que menos quería era el estar revuelto e intoxicado con las gentes que bailaban, reían, bebían, cantaban y charlaban en medio del ruido. Él apenas oía el lejano murmullo festivo; reinando una atmosfera de taciturna calidez entre el cielo abierto al caserío de estrellas, y la carretera que apenas los rayos lunares dejaban entrever.

En su despreocupado paso, Juan observaba ciertas constelaciones que había podido aprender en una enciclopedia cualquiera, y que apenas lograba recordar. Pasó sus dedos sobre La estrella Polar, Orión, la Osa Menor. Cuando casi hubo encontrado lo que él creía era la constelación de Tauro, cerró sus ojos y colocó sus manos en la frente para recordar en qué dirección era que se encontraba ésta con respecto a la Polar. Al recordar el noroccidente, abrió ojos para divisar hacia el horizonte un ente extraño, un cuerpo etéreo, al que no se le observaban sus pasos. Parecía el fantasma en pena de un monje taciturno que iba en la infructuosa búsqueda de algún pecador maldito.

La luna, las estrellas y el venir casi acompasado del otro, le permitieron ver que este llevaba puesta una gabardina negra, en sutil cuero curtido, al estilo gótico, que lo cubría de rostro a pies. Incrédulo, Juan animo sus sentidos para desechar el absurdo del monje, y asumió que debía ser un turista atraído por el cercano carnaval. Así pues, ambos mantuvieron adelante sus pasos de personas inadvertidas en su furtivo encuentro.

Ya estando casi a cinco pasos largos, unas curvas femeninas dieron forma a un cuerpo exótico y a unos movimientos graves y sensuales. A pesar de que traía el rostro algo cubierto, un fulgor que vino de sus ojos resplandeció. Apenas un destello que ya se desvanecía al pasar por su lado. Esto casi lo impulsó a volver el rostro, pero rehusó de inmediato al verse invadido por una timidez interna. Mantuvo su posición, consternándose al hecho de que sería solo una persona más que entrevería y que pronto pasaría al olvido. De modo que, se limitó a volver a las tres diáfanas estrellas de Tauro.

Un apretón no fuerte, pero sí doloroso para el alma, sintió Juan en su brazo derecho, acompañado de los espantosos lamentos de un espíritu caído, que probablemente venía del Hades:

-¡Ay señor, ayúdeme por favor!

La sujeción de su brazo, el golpe de aguja en su corazón, el aire fúnebre que llenó su cabeza, y el volver el rostro fue todo uno solo. Se encontró con unos ojos cándidos y húmedos, tenía cerca de sí una nueva luna, una de labios gráciles, que trémulos, apenas podían dejar escapar aquel grito de desesperación.

Juan ya abrumado, ya henchido de soberana filantropía, mezclada con cierto coqueteo, se arrodilló frente a la que mujer que yacía desfallecida en el suelo, la tomó por el mentón y con aire sereno le dijo:

-Dígame qué le pasa mujer.

Levantándose con el apoyo de Juan, Diana Secleman –que así dijo llamarse– le explicó que era una mensajera de altos informes, teniendo una tarea pronto a realizar. Ensimismado en el nuevo astro, Juan se puso a disposición de lo que ella necesitase para llevar a cabo tan penoso trabajo, ese que la sumía tan desesperadamente en una congoja casi interminable. Claro, no sin decirse a sí mismo que solo por esta vez se dejaría encaminar por las palabras de una extraña. Una que aunque fuera la misma Muerte, siguiera él en su propósito.

Ya repuesta de su acceso, la mujer llevó al hombre a tres minutos de distancia, ayudada entre brazos, mientras le comentaba que debía ejecutar una última encomienda para un señor que vivía en la capital del país.

En los alrededores de la carretera no había más que la extensión de un llano, y a sus espaldas, como a una legua de distancia, hacía el sur, la primera calle de la ciudad, húmeda de alcohol y orín.

Caminaron hasta llegar a un pequeño montecillo, donde extrañamente estaba oculto un automóvil bajo muchas ramas de la palma real.

Juan ya no era él, era otro gobernado por aquella mujer. Un rostro hermoso y acongojado era su debilidad. Si Juan no hubiese sido golpeado en su talón de Aquiles, si su aprendida agudeza no hubiese sido cortada, como a Sansón sus cabellos, hubiese comprendido lo insólito del suceso. Diana le pidió que despejara el auto del tosco ramaje y que abriera el baúl trasero, al momento que le entregaba las llaves y le manifestaba:

- Es usted escritor, pero ¿es lo único a que se dedica?

Al oír la palabra escritor, a Juan se le subió algo a la garganta y los pálpitos de su corazón comenzaron a ascender:

- Efectivamente, he ahí la razón de mi pobreza y de mi miseria- se limitó a responder.

Juan se sentía atrapado por una absurda confusión. No pensaba, no sabía qué hacer. En el baúl no había más que el vacio y una llanta de repuesto. Cuando iba a preguntar cómo era que sabía sobre su vida, sus ojos se encontraron una vez más con aquel celestial rostro, que le miraba como si lo conociese de antaño. Entonces calló para escuchar:

- Usted ha deshonrado en uno de sus libros a una familia de la alta sociedad del país, de herencia noble. A un miembro de este linaje le fueron revelados ciertos sucesos que tienen que ver con su vida política de estado. Estos se habían mantenido en secreto hasta el momento. Es él, el que me ha encargado la tarea.

Ya fue inevitable que se creara una fuerte tensión entre los dos. Y como si aquellas palabras fueran un antídoto contra el embelesamiento de Juan, meditó por unos segundos y luego dijo:

- Su actuación ha sido realmente discreta. Fue una información que oculté muy bien en mi última novela. Por supuesto, deduje que darían cuenta de aquello, pero para mi sorpresa ha sido muy rápido. Hasta el momento solo lo saben ustedes y yo: los delincuentes y el que realizó la investigación para dar con sus pérfidas acciones.

Diana, ya liberada de su papel de mujer necesitada, mostró la alcurnia de su descendencia noble y escrutó:

- Al revelar usted aquella fechoría que nadie descubriera antes, se ganó el odio incondicional de este hombre, que conozco muy bien, y así, su sucesiva determinación…

Apenas nuestro Juan pudo lanzar una ahogada palabra que pretendía interrogar por la supuesta resolución, cuando de manera extremadamente ágil, Diana sacó de su gabardina una pistola que le apuntó al medio de los ojos. Estos reflejaron como espejos el movimiento aniquilador y el cambio súbito en el rostro de ella: sus labios sonrieron de forma malévola, y sus brillantes ojos negros maldijeron el futuro cadáver.

Juan recibió una descarga de aire frio y fúnebre que se le incrustó en la cabeza y bajó hasta sus entrañas. Tragó saliva y recobrando valor dijo sin titubear:

- Entiendo todo. El fútil error de mi movida y lo astuto de la suya. Su apellido es un juego de palabras, que moviendo sus sílabas se lee Clemenceau, la familia tiránica y déspota con la que se ha abierto la caja de Pandora. Solo permítame dos cosas: primero, deje que yo tome mi propia vida, y segundo, acérquese a mi apartamento, en mi lugar de trabajo encontrará unos folios a manuscrito. Aquello fue enviado hace quince horas al periódico local. En el alba verá la luz del día.

Diana, ahora aun más fría, consintió un aire de desprecio y apretó el gatillo, dejando volar por los aires un estruendo y humos que también murieron gracias a la algarabía secular de la ciudad. Aquella comunidad que se deleitaba en estas grandes fiestas, y que sin descansar, esperaban a que las otras aún más grandes pudieran ya empezar.

miércoles, 25 de agosto de 2010

ÚNICA OCASIÓN PARA CONTEMPLARLA

Con esa extrema curiosidad como cuando por primera vez se ve algo, un hombre tumbado a lo largo de una cama, miraba a particulares puntos de su habitación, respirando entrecortada y difícilmente, pensando largo y profundo. Su mano derecha agarraba fuertemente su cabeza, como si quisiera no dejar salir su cerebro de sus entrañas. Por unos segundos, sus ojos se detuvieron mirando al techo: la fibra de cemento gris y sus curvas; las sombras creadas por la cercana bombilla sujeta a los maderos; cables eléctricos azules y rojos que iban entrecruzados a un tubo plástico, que se perdían en medio de una pared de concreto, de color opaco, víctima de las inclemencias del tiempo y del envejecimiento. En otro punto, pegada a la pared, se encontraba una copia impresa en papel bond de una pintura de Rafael Sanzio, en la que a manuscrito se leía “La Escuela de Atenas”. Al mirar por debajo de la imagen, a un escaparate lleno de libros se le veía junto con un equipo de audio, reproductor de long-plays, con sus discos amontonados.

Dos lágrimas salieron de sus ojos, mientras miraba la puerta de su habitación. Una imagen iba y venía en su cabeza... Hasta hacía solo un instante, se había dispuesto a salir en búsqueda de un poco de marihuana. A cinco cuadras desde su residencia una guaca albergaba a quienes deseaban no solo comprar las hojas secas de cáñamo índico, sino además, los tipos más populares de sustancias alucinógenas. En la compañía de ladronzuelos, moto-taxistas, vendedores de inutilidades, jibaros, pedigüeños, desocupados, lió y fumaba su cigarrillo, lo que no duraría más de lo necesario.

En esa ocasión se encontró con un somnífero aun más fuerte. Uno que lo haría descansar no en vida. Uno que a borbotones se encontraba en la Literatura, pero que nunca lo había acogido en la realidad subyacente. De un estado de contemplativa absorción despertó bruscamente al escuchar gritos y estruendos: “¡Policías! ¡Policías!”, quienes no muy diestros para atrapar supuestos malhechores, se habían metido armados a aquel patio. En un abrir y cerrar de ojos, como un gato montuno, aquel hombre ya se encaramaba al árbol de mangos para escapar. Sin embargo, por destino, buena o mala suerte, o enigmas indescifrables de la vida, sintió ya casi pisando la superficie del techo, que un mísero cobarde lo tomó por la bota de su pantalón, con tal ahínco, que el primer escapista al volver el rostro, vio una reptil figura que lo miró con ojos de lasciva diversión. Aquél jaloneador de vidas y nuestro hombre sólo escucharon un “¡quieto Martín hijeuputa!” y el estruendo de una bala, que los estremeció y dio para que abriera sus manos y finalmente lo soltara.

Era un hombre realmente solitario. Ese era él: un libro en la mano y meditabundo en cualquier parte. Era la meditación una bondad de su instinto. También la música lo regocijaba en su ser.

En todo aquello pensó aquel desdichado camino a su casa, para arrojarse en su cama, sin darse cuenta aun que aquella bala, que no fue dirigida hacía él, pero que, inoportuna saeta de plomo lo había alcanzado, y lo haría enfrentarse a sí mismo.

Trataba de hallarse, a su ser, con diminutos arroyuelos de sangre en rostro y manos. Se dio cuenta al ver su sangre, de que se encontraba en una reflexión única, ultimátum de vida; la de su muerte: ultima, única y verdadera.

Al saber con absoluta seguridad que moriría de una bala en la cabeza, se sintió contrariado al no sentir dolor, por el contrario, sentía un placer inexplicable. De este modo, con aspecto sombrío, y en tono lúgubre y ronco apenas dejaba escapar imperceptibles palabras:

“…se estrellan mis concepciones con estas otras, mucho más fuertes,

persuasivas y convincentes,

las de la muerte. Estas fúnebres

sentencias me hacen preguntarme

desesperadamente,

¿Qué he aprehendido hasta este punto de vida que ya se desvanece?

Todo lo que he creído aprender a través de las letras

¿Para qué ha servido?

Estas resoluciones mortíferas

llenas de una filosofía anarca, finiquitable

y libre, de concepciones dolorosas pero acertadas,

aceptar filosóficamente la muerte.

¿Qué creer?

¿Qué he cultivado? Lamentable,

no puedo defenderme de los pensamientos que la muerte me atrae,

no puedo, no tienen fuerza alguna los míos contra los suyos.

El olvido y el recuerdo final con resoluciones mortíferas.

Inútil ahora seguir en esa búsqueda de mí mismo.

¿Y me he encontrado? ¿Qué o quién soy? ¡Maldita sea! No lo sé

¿Qué debo hacer? !Jah¡ Ya es muy tarde.

Este mínimo de conocimiento que conmigo está, no me lo dice.

¡Maldición! ¿Espero respuestas de mí? o ¿debo ahora refugiarme

en un dios?, ¡No! Que bajo he caído. Respuestas o preguntas

están en mí y me atormentan...

que sentimiento más hermoso este

el de querer ya acabar con lo irremediable,

me hace llorar, me hace temblar,

me hace sentir y no sentirme al mismo tiempo. ¿Este soy yo, el que cavila o ya estoy muerto?

!Oh¡ Ya espero estarlo... ”

lunes, 16 de agosto de 2010

RELATO QUE NADA EN UN VACIO

Aquí empieza una historia, un relato que nunca se ha escrito, sólo se ha limitado a correr de voz en voz, a vox populi, de mente a persona, de una generación a la próxima. Ahora usted, caro, bienaventurado y sano escucha, la cantará o la contará como mejor le parezca, como quisiese adaptarla, la amoldará a su estilo y la difundirá. Y si por el contrario decidiese olvidarla, cuente su propia historia.

Durante algunos años, en un cuarto de siglo cualquiera, vivió -cerca de un pedazo de costa y de río- un humano que había nacido para ser artista. Lo había engendrado la Tierra de su propio seno, y eran los aires y las mares los que fueron testigos de su nacimiento. Gracias a los grandes espíritus, aquellos que se guardan bajo la protección de los macrodioses en la ultratósfera, había aprendido lo necesario a través de las obras de arte, especialmente de la Literatura, con esta sentía sencillamente que le era posible tocar el sutil velo de las Musas de Zeus.

Su buena disposición para aprender leyendo, lo exhortaba como es natural, a reproducirse en arte. A manifestar una reacción única, inédita e hierática en la cultura del hombre. Ese arrojamiento a crear que tiene todo artista y esa intuición para reproducir de aquello de lo que se aprende.

Pero para su propia desgracia y sin fortuna, al hacerse hombre fue llevado a las tierras humanas, los macrodioses lo habían olvidado, y él los había olvidado a ellos. Era un hombre, un simple hombre más en la atmosfera terrestre. Un simple humanoide como los múltiples que existían, y que se repartían entre los virtuosos y los zánganos, ambos necesarios en la especie.

Por ser olvidado, apenas este hombre tomaba herramienta en mano y objeto en potencia, su mente se aletargaba, incapaz de sus manos mover, estático, como un Rodán frente a su materia prima. Se convertía en un pensador que buscaba respuestas o reacciones desde adentro de su conjunto de lecturas, bien o medio bien hechas, dentro de aquellas que se albergaban en la mente bóveda de su conocimiento, y callaban y rehuían estas mismas repuestas y reacciones al blanco papel, al lienzo cuadriculado, a la dura piedra, al caliente y frio bronce; invisibles de lo concreto y de lo real.

Así, demudaba a un estado de absurdo ensueño y de representaciones de imágenes que como grande artista podían acaecerle. Con sus manos inertes se representaba en escenas casi invisibles de aprobaciones de terceros, de éxitos de resultados, de grandeza, admiraciones y de fama, por lo bello, genial y encantador de su obra. Era una especie de audioyvideo abstracto que lo endulzaba en regocijo con su ser.

Esa subida que había sido muy alta, hacia el Olimpo del Elogio, se convertía en un descenso inesperado, tortuoso en caída, al dar en la cuenta de que su cruda realidad era otra, y el Olimpo se veía allá, y más allá, cada vez más invisible a sus alcances. Inútil, se desesperaba y caía en las tierras de la congoja y la autorecriminación. Y el hombre sin armas para luchar, sentía desprecio de sí mismo.

Dentro de esa misma quimera, y sintiéndose culpable, inverosímil, cavilaba los alcances de su creación, el tiempo que le llevaría, los conocimientos a los que debía acceder, los grandes esfuerzos u heroicas jornadas que tomaría la obra para hacerse plena. Aquí, en este periodo diminuto de tiempo, después de cavilar, se allegaba al horror de caer sin fuerzas antes de terminar o de no poder empezarla jamás.

Peleaba consigo mismo, y se derrotaba, y así casi nunca ponía manos en ejecución.

De las pocas oportunidades, en las ocasionalmente sucedidas, cuando una fecunda idea se paraba en su entendimiento, y ella cándida, lo incitaba a tomar pluma, pincel o cincel, para encaminar un impulso de creación; a medida que su obra tomaba algo de forma, y con pocos metros de elaboración del largo recorrido que debía caminarse para terminarla, la examinaba y la veía de inmediato pequeña e indigna de lo que él había atestiguado en las bibliotecas, en los museos, en las galerías. Desesperanzado y como reacción, se sumergía en jornadas extenuantes de lecturas, para olvidar su frágil condición, para vivir en otro, para navegar en la apariencia de otro ser, mucho más grande que él, porque él era solo una cucaracha indigna siquiera de poder vivir.

Las obras las conseguía en un pequeño abastecimiento comercial, en el centro de la ciudad. Las compraba más con ingenuidad que con prudencia, sin fuertes impulsos por adquirir alguna previamente consultada consigo mismo. Sólo se acercaba al vendedor que mejor le pareciera y escogía de su repertorio. Elegía de entre la vaga lista de obras que se suponía debían haber pasado por su cabeza. Un Alonso de Ercilla, un Cepeda, un Sábato, un Aristófanes, o un Brumier, o cualquier otro, solo que hubiera dado cuenta antes de su existencia.

Los que sabemos y cantamos esta historia, cada uno de nosotros a su manera y reproducida de quien la oyó, contamos en acierto, que un día después de rumiar palabras, letras, líneas, párrafos, y textos de algunos libros, con supremo apetito por cada uno de ellos, el rostro se le demudó en un atípico gesto de sorpresa con lo que leía. Ni siquiera pestañeaba, sus ojos hubieran podido secarse hasta la muerte funcional. Era como si desde el infinito más allá, los macrodioses que lo habían olvidado, lo hubiesen recordado y puesto en su camino aquellos libros, o quizás los grandes espíritus que lo cuidaron hasta antes de ser olvidado, le hubieron enviado un presente. Los libros que pasaron por sus manos fueron estos encantadores de almas: “La tía Tula”, y “Cómo se hace una novela” ambos de Unamuno; “Lebensabriß” de Thomas Mann; y “Poeta menor” de Alán Salvagüe. Como dije quedó con sus ánimos turbados, limitándose instintivamente a caminar, sin rumbo fijo. De manera extraña dirigía sus pasos entre una maraña de ideas e imágenes, hasta el inconcebible punto de dejar de pensar. De apagar parcialmente su conciencia, y de no representarse en nada. Sin embargo, no dejo de caminar. Así, de repente, se vio al borde del puente que atraviesa al Río Yuma, y sin pensar en matarse, ya que no pensaba absolutamente en nada, se arrojo a las aguas del río que le había dado sus aposentos.

Por razones que solo los macrodioses entienden, sobrevivió. Pescadores del lugar lo encontraron, salvándole la vida con su cuerpo deformado. El extraño que se había arrojado desde la construcción no poseía ya piernas, tal vez –se repetían los pescadores– las había perdido por la cantidad de objetos que arrastra la corriente o por la cantidad de caimanes que habitan en el río grande.

Al tiempo, después de que recobró conciencia y de que se vio sin sus extensiones, su expresión dejo salir un vago y agudo dolor, pero suprimido ipso facto de manera tan macabra, que desembocó en un silencio e inmutaciones excepcionales: su cara hierática en una expresión de eterna indiferencia. El Yuma, el Río de sus macrodioses, se había llevado desde ese momento también su voz.

Luego de un tiempo, al verse con algo de energías, decidió tomar pluma, o pincel o cincel, o cualquier cosa que fuera para empezar algo que ni él mismo sabía lo que era, solo se dejo ir, hacia algún lugar. Horas, malos escritos; días, pinturas inservibles; meses, esculturas amorfas. Años debieron pasar para que aquel hombre se adaptara completamente a su condición de desprotección ante los macrodioses.

Encerrado a solas, garabateaba o golpeaba. En aquella ocasión, se empezaron a procrear en plena oscuridad, como diminutas luciérnagas, obras que lograron penetrar en lo insondable de su espíritu. Vieron la luz composiciones de la grandeza Darío, Tolstoi, o Unamuno; creaciones que narraban hazañas como las de Ossian, Agamenón, Edipo; pinturas dignas de Píndaro; obras del nivel Obregón. Lastimosamente sólo pocos pudieron *acceder a sus creaciones, todas se las llevo consigo, como las aguas inmortales de aquel pedazo de tierra se había llevado su voz y sus piernas. Decidió enterrarse con sus manuscritos, pinturas y esculturas. Siendo estos sus últimos deseos, aquellos que lo rodearon satisficieron todo de inicio a fin.

Antes de que aquella ciudad desapareciese, se leían estas palabras a modo de epitafio en una lápida, que probablemente él forjara: “Pensé. En horror desvanecí. Pero renacer fue el último aliento para dejar de existir”.

Caro oidor, establecimos contacto para que escuchases una historia que te habría de interesar sólo por su sentido estético. Este relato que nada en un vacio, en una Laguna Negra, insondable, y que se muestra casi ininteligible en sus primeras impresiones, es lo que solo he tenido para contarte. Y si de tu agrado no fue, puedes amablemente seguirte por lo que he dicho en el principio.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)